お宮参りの着物(産着)レンタルガイド!メリットや失敗しない選び方・注意点も

お宮参りの着物(産着)レンタルガイド!メリットや失敗しない選び方・注意点も

お宮参りの着物は、レンタルをおすすめします。

お宮参りには、ママコーデとして訪問着や付け下げ、赤ちゃん用にも産着が必要です。

でもこれらを一度に購入しようと思えば、結構なお金がかかります。

レンタルなら驚くほど安く、しかも多くのラインナップからお気に入りをチョイスできますよ。

今回は、お宮参りの着物(産着)のレンタルガイドをお届けします。

レンタルのメリットや手順、失敗しない選び方について解説するので、これから出産とお宮参りを控えている皆様は、ぜひ参考にしてくださいね!

お宮参りは幸せの新たな一歩!

お宮参りとは、生後約1ヶ月後(男の子は31〜32日目、女の子は32〜33日目)を目安に行う祝いの儀式です。パパやママにとっても家族が増える、幸せの新たな一歩を踏み出す大事なイベントです。

お宮参りは、神社かお寺でご祈祷を行うのが一般的ですから、その場にマッチしたコーデで訪れるのが礼儀です。

とくに絶対という決まりはありませんが、赤ちゃんにとっては一生に一度の晴れの日ですし、写真にも残りますから、最高の装いで悔いのないようにしたいですよね。

その意味でもお宮参りには、着物がよいでしょう。

神社やお寺の境内や参道は、どの季節に訪れてもその時期ならではの趣きや風情があります。

とくにお宮参り用などのフォーマルシーンに合う着物なら、そうした古式ゆかしい神社仏閣の雰囲気に自然と溶け込み、とてもよく映えるため、日常とは違った素敵な時間が味わえるはず。

ぜひ最高の着物コーデで、お宮参りをご家族にとって思い出深いステキな1日にしてくださいね!

お宮参りで必要な着物は?

お宮参りでは、ママ用の着物に加えて、赤ちゃんをくるむための和装アイテムも必要になります。さらにそれらの装いには、着物以外にも多くの小物を使います。

そこで、ここからはお宮参りで必要になるそれらの着物やアイテムについてご紹介しましょう。

お宮参りのママコーデ

お宮参りのママ用着物は、「訪問着」か「色無地」か「付け下げ」が一般的です。

フォーマルシーンなどで着用する着物には格があります。

もっとも格が高いのが第一礼装で、黒留袖や五つ紋の色留袖、振袖がこれにあたります。

続いてが、準礼装で、紋入りの訪問着や五つ紋・三つ紋の色無地がここに属します。紋が入らない訪問着は、この下の略礼装になります。

略礼装には、紋なしや一つ紋の色無地や付け下げも属します。

訪問着と付け下げは、見た目が似ていることもあり、見分け方がわからないという方が少なくありません。

両者の違いは、「合口」と「絵羽」という専門用語について理解しておくとわかりやすいですよ。

着物は複数の生地を縫い合わせて作ります。すると当然、縫い目ができますよね。生地同士を縫い合わせた時にそれぞれの柄がつながっている部分を合口といいます。合口があるのが、訪問着で、無いのが付け下げです。

絵羽とは、着物の袖、身頃(みごろ)、衽(おくみ)などの縫い合わせ部分に柄の模様が連続するような染め方や、そのように染められた着物そのものを指します。

つまり、先ほどの合口で生地同士を合わせることで絵羽が仕上がり、そのような着物を訪問着といいます。訪問着の魅力は、何といっても絵画のように美しく華やかな絵羽模様です。季節ごとの花鳥風月が絵羽としてあしらわれているため、神社やお寺で着用すると、とても華やかで明るくなりますよ。

付け下げには、このような絵羽がないか、訪問着に比べると控えめです。

付け下げは、お呼ばれした時の着物なので「訪問する際に着用する」という意味で訪問着と用途は同じと考えてよいでしょう。

ただ訪問着に比べると柄が少なく、あるいは小さく地味なのが特徴ですよ。裾周りや肩、袖あたりに飛び飛びであしらわれているのが基本です。

もともと訪問着の華やかさを少し抑える用途で作られました。よって、訪問着よりは格下でややカジュアルな印象になります。

イメージでは古くからあるように思われるかもしれませんが、その歴史は意外に浅く、第二次世界大戦で贅沢が許されなかった頃に誕生しました。一般に広まったのは昭和30年代以降です。

訪問着のように合口も絵羽もなく(または控えめ)、反物(たんもの)の状態で販売されており、着用したときに柄がすべて上を向くように描かれています。

続いて、色無地について解説しましょう。

色無地は、付け下げとほぼ同格と考えて差し支えありません。

付け下げや訪問着とは違ってまったく柄がないのが特徴です。紋を付けると付け下げより格が上になることもありますが、紋がなければ、お宮参り以外の訪問着代わりや普段使いにも使用できますよ。

付け下げよりもさらにトーンを抑えてシンプルなおしゃれを楽しみたいときに着用されます。お宮参りでも一見地味に見えるかもしれませんが、ご自分に似合うカラーをチョイスすれば母親として恥ずかしくない気品を十分に醸し出せるでしょう。

白羽二重(しろはぶたえ)と祝着(のしめ)

続いて赤ちゃんの着物に移りましょう。お宮参りでは、「白羽二重(しろはぶたえ)」を赤ちゃんに着せ、その上から赤ちゃんを抱っこする方が「祝着(のしめ)=産着(うぶぎ)」を羽織る形になります。

白羽二重は、絹で織られた大変肌触りのいい光沢のある着物で、赤ちゃんにとっての正装です。ただし本物の白羽二重はかなりの高級品になるため、絶対にこれでないといけないという決まりはありません。正直なところ赤ちゃんが成長したらすぐに着れなくなるので、コスパがとても悪いです。

そこで最近では、ロンパースやおくるみ、ケープなどで代用する方も多いですよ。ただでさえ、産後は何かと物入りになるため、無理して本物を用意する必要もないでしょう。また季節によって赤ちゃんが暑すぎたり、寒すぎたりしないように調整してあげることも大切です。

あとは、帽子とスタイ(よだれかけ)を付けてあげます。

祝着(のしめ)の形は、大人が着用する着物と同じで、サイズが着丈100cm前後、裄丈60cm前後、袖丈50cm前後と、かなり小さめですよ。

袖があるからといって、赤ちゃんの短い腕を通すわけではありません。専用の長襦袢の上に重ねて、赤ちゃんを前からくるんであげて、両袖から出ている付属の紐を抱っこする方の背中で蝶々結びにします。

着方については後述しますが、他にも、御守り袋(神社でもらった御守りを入れるための袋)、熨斗扇子、でんでん太鼓、犬張子などを用意して、抱っこする方の背中で結んだ紐に通して吊るしてあげます。

必要なものは着物だけじゃない

お宮参りの際に必要となる着物以外の小物について詳しくご紹介しましょう。

また、多くの皆様にとって馴染みが薄い、祝着の着付け方についても解説するので参考にしてください。

祝着は、ご自分一人で羽織ることはできません。ママが羽織る場合は、パパやお祖母様など当日に着付けてくれる方と羽織り方を確認してくださいね。

♦ママの着物に必要な小物

訪問着や付け下げ、色無地には、以下のような小物が必要になります。

着物を購入する場合は、一緒に小物も買わなければなりませんが、レンタルならこれらの小物がセットで借りられますよ。

袋帯(ふくろおび) | 表地と裏地が筒状に縫い合わされた格式の高い帯で、目に見える表のみ柄がある。伝統的な丸帯より倍ほど軽く、お宮参り以外でも結婚式や格式の高いパーティーなどで使用される。 |

長襦袢(ながじゅばん) | 振袖の下に着る和服版の下着。汗や皮脂などの汚れ、着崩れ、寒さなどを防ぐ目的がある。衿元の汚れを防止するための「半衿」を縫い付けて使用する。 |

肌襦袢(はだじゅばん) | 長襦袢の下に着用する下着。汗を吸い取ったり、着心地を良くしてくれる役割がある。上下が分かれたセパレートタイプとつながったワンピースタイプのものがあるが、どちらを選んでも問題はない。 |

帯揚げ(おびあげ) | 帯の内側に巻いて帯の形を整えたりズリ落ちないように安定させたりするためのもの。帯の上からチラ見せすることでコーデの一部としての役割も果たす。 |

帯締め(おびじめ) | 帯の着崩れを防止するために、帯のセンターに沿って上から巻く紐のこと。様々なデザインや素材のものがあり、コーデの一部としても楽しめる。 |

重ね衿 | オシャレ目的で着物に縫い付けて着物を2枚重ねて着ているように見せる。「喜びを重ねる」という縁起の意味も。伊達衿(だてえり)ともいう。 |

腰紐(こしひも) | 着物や長襦袢の着崩れを防いだり、スタイルをよく見せたりするために、「おはしょり」を作った上で4〜6本ほど結ぶ。 |

着物ベルト | 腰紐の代わりに使うゴム製のベルト。クリップがあるため腰紐と違って一人でも留めやすい。腰紐より少ない本数で済む。 |

前板(まえいた) | 帯を締める際に前面の内側に下敷きのように挟んで帯のシワを防止する。 |

後板(うしろいた) | 帯の背面に下敷きのように挟み、帯の変わり結びを美しく見せたりシワを防止したりする効果がある。 |

帯枕(おびまくら) | 帯揚げの中に入れて帯結びを立体的に美しく仕上げるために使用する。サイズや厚みで仕上がり具合が違う。 |

衿芯(えりしん) | 長襦袢の衿に内側に差し込んで衣紋を抜き、うなじのラインを美しく見せる効果がある。 |

足袋(たび) | 着物を着る際の靴下。草履の鼻緒を親指と人差し指で挟むために、先端が大きく分かれている。 |

草履(ぞうり) | お宮参りにはフォーマルシーン用の金や銀を基調とした草履が一般的。 |

バッグ | バッグは、草履とセットで売られたり貸し出されたりしていることが多く、草履同様に金や銀を基調としたものが一般的。 |

♦赤ちゃんに着付けに必要な小物

- スタイ、帽子

- 祝着

- 長襦袢

- 御守り袋、熨斗扇子、でんでん太鼓、犬張子、紐銭などの小物(ただし、これらは必須ではありません。なくてもOKですよ)

- 大きめの着物クリップか洗濯バサミ(着付けの際に祝着などを固定するのに大変便利)

ここで、赤ちゃんの祝着を着付ける手順を解説しましょう。

まず長襦袢と祝着はセットにしておきます。祝着の中に長襦袢を入れるイメージですよ。

長襦袢の左右の袖を祝着の両袖に通すだけなので、とても簡単です。着物レンタルの場合は、届いた時にあらかじめセットされていることが多いため楽でしょう。

長襦袢と祝着にそれぞれ紐がついているので、後で抱っこする人の背中で結びやすくするために左右とも揃えて、それぞれの袖の中に通しておきましょう。各紐を左右逆方向に引っ張るとよくわかるのですが、こうしておくことで暖簾(のれん)のようになり、祝着の柄や紋が正面からはっきり見えるようになります。せっかく祝着を羽織っても、柄や紋が隠れてしまうと残念ですから気をつけてくださいね。

祝着を自宅で羽織るのはおすすめしません。抱っこする方が動きにくくなりますし、赤ちゃんを長時間締め付けることにもなりかねないからです。とくに夏の暑い時期は大変ですよ。

そのため、風呂敷などに包み、御守り袋や犬張子といった小物も型崩れしないように、紐に通してまとめてお宮参りの社寺まで大切に持っていくようにしましょう。可能なら袖に通した祝着と長襦袢の紐に小物も通しておくと、着せる際にそのまま蝶々結びをすればよいだけなので便利ですよ。

続いて、赤ちゃんに白羽二重かそれに代わるロンパースなどを着せます。このとき、スタイと帽子も付けておくと、社寺に到着したときに楽でしょう。スタイも帽子は、赤ちゃんが苦しくないように優しく結んであげてくださいね。

次にメインの祝着ですが、これは赤ちゃんではなく、抱っこする方に羽織らせるイメージです。

長襦袢とセットした祝着を風呂敷などから取り出して、落とさないように注意しながら左右の紐をもって広げます。このとき、祝着を着せる方は、赤ちゃんの頭と反対側に立つようにしましょう。

赤ちゃんと反対側の相手(祝着を羽織る方)の肩に祝着の半分を掛けて、落ちないようにクリップで相手の衿部分に留めてください。(クリップで留めずに着物をもったまま、もう片方の手を相手の後ろ側までもっていくのは、ほぼ不可能だからです)

このとき、御守り袋などの小物を祝着と長襦袢の紐に通した状態で、同じく上記のクリップを使って留めておくと後で結びやすくなりますよ。

クリップで留めた方と逆側の紐を、赤ちゃんを顔の下を這わすようにして相手の背中側にもっていきます。このとき、祝着の柄や紋が綺麗に見えるようにシワを作らずにピンと張るのがポイントですよ。

相手の脇の下を通してきた紐に、クリップ柄の紐から小物を移して、なるべく高い位置(相手の肩甲骨の上部あたり)で蝶々結びしてください。

その後、小物類を背中のセンターあたりにもってきて見映えの良いように並べます。

もう一度、正面から柄や紋が隠れていないことを確認し、スタイを祝着の上に出して綺麗に広げたら終了です。

お宮参りに必要な着物はレンタルで揃えよう!

お宮参り用の着物は、購入よりレンタルをおすすめします。

お宮参りは一人のお子さんにつき1回限りですから、そのためにわざわざ訪問着や祝着などを買うのはコスパが悪いですよね。

着物レンタルなら、好きなタイミングで安く借りられますし、とくにネットレンタルの場合は、すべての手続きがスマホで完結するのでとても便利ですよ。

以下の着物レンタルのメリットを8つに分けて詳しく解説しましょう。

着物レンタルのメリット8選!

♦メリット1 コスパがいい

お宮参り用の着物は、そう何度も繰り返し使用するわけではありません。最近では出産回数が昔に比べて減少しているので、1回限りというケースも珍しくないでしょう。そのためにわざわざ着物を購入するのは、コスパがいいとは言えません。

その点、着物レンタルであれば安いものなら1万円前後で借りることができます。祝着も同じかそれより安い金額でレンタル可能です。

しかもキャンペーンなどで通常より安い料金で貸し出しているケースも少なくないため、購入に比べるとかなりお得ですよ。

e-きものレンタルではお得なクーポンを用意してしています。

詳細はこちらをご覧ください。

♦メリット2 小物がセットでレンタルできる

着物レンタルの場合は、セットで小物も借りることができます。お宮参り用の着物は、それだけあればいいわけではありません。

長襦袢や帯あげ、帯締め 、重ね衿、肌着、腰紐、伊逹締め、帯板、帯枕、衿芯、和装ベルト、 草履、足袋など数多くの小物が必要になります。

購入の場合は、これらの小物もすべて買い集めなければなりません。その点、着物レンタルはレンタル料金に小物分も含まれているため、かなりコスパがいいですよ。

e-きものレンタルで訪問着のレンタルを申込みいただくと下記の15点がセットになっていてとても便利です。

- 着物

- 長襦袢(白半衿付き)

- 袋帯

- 帯揚げ

- 帯締め

- 重ね衿

- 肌着(ワンピースタイプ)

- 腰紐(4本)

- 伊達締め(2枚)

- 和装ベルト

- 帯枕

- 帯板

- 衿芯

- 草履バッグセット

- 足袋(新品プレゼント)

祝着にも、御守りやスタイ、帽子などがセットで貸してもらえるので、お得です。

e-きものレンタルで祝着のレンタルを申込みいただくと下記の4点がセットになっています。

- 着物+長襦袢

- 帽子

- よだれかけ

- お守り

♦メリット3 好きなデザインやブランドが選べる

着物レンタルは、ラインナップが豊富な点も魅力です。訪問着や付け下げの場合、成人式用の振袖や卒業式の袴などと違って、ユーザーの年齢層はまちまちです。もちろんサイズもさまざまですよね。

購入の場合は、年を重ねたり、体型が変わったりすると着れなくなる可能性があります。でも着物レンタルだとその時の年齢や目的に合わせたデザインやサイズの訪問着をチョイスできます。

訪問着や付け下げは色んなブランドや有名デザイナーがデザインしており、毎年のように新作もリリースされるため、レンタルの方が流行にキャッチアップできるでしょう。

♦メリット4 手続きが楽

着物レンタルには、ネット店舗とリアル店舗の2種類があります。とくにネット店舗の場合は、スマホがあればすべての手続きが済むのでとても便利です。

アカウントを作り、画面上でカタログからお気に入りの商品を選んだら、そのまま申し込んで決済するだけです。わざわざお店に出向かなくても、ご家族と相談しながら自宅から予約できるのは嬉しいですよね。

♦メリット5 急なニーズにも対応できる

着物レンタルは、急なニーズにも対応できます。とくにネットレンタルの場合は、24時間・365日いつでも予約できるので、洋服の予定が直前で和装に変更したとしても間に合うでしょう。お宮参りの参加メンバーが増えても、その方たちの着物や小物も含めて対応可能ですよ。

♦メリット6 無料で郵送される

ネットレンタルの場合は、スマホから申し込むと、予約した日時に着物が郵送で届きます。しかも、返却を含めて配送料無料の場合もあるので、とってもお得です。

出産して1ヶ月というのは、とくに母親は赤ちゃんのお世話に必死で、着物どころではないというのが本音。そんな時に、郵送で一式を届けてもらえたら、かなり嬉しいですよね!

♦メリット7 クリーニングが不要

着物レンタルは、使用後のクリーニングが要りません。訪問着や付け下げ、祝着のクリーニングは、一着につき数千円から1万円前後かかるのが一般的です。かさばるため、クリーニング店に持っていくのも楽ではないでしょう。そうした手間とお金がかからないというのは、お得感がありますよね。

♦メリット8 使用後の手入れや収納が不要

購入の場合は、使用後にクリーニングしたり、定期的に陰干ししたりと何かと手入れが大変です。着物や祝着は収納にも意外と場所が必要ですが、着物レンタルではそのようなことが一切必要ないため、とても便利で余分な手間がかかりません。

お宮参りに人気のデザイン

お宮参りで人気のデザインをママが着用する着物と赤ちゃんの祝着に分けて解説しましょう。

人気のママコーデ

まず、ママがお宮参り用に着物を選ぶ上での大前提は、赤ちゃんより目立たないように注意しましょう。お宮参りの主役はあくまでも赤ちゃんですからね。

そこでママにおすすめのカラーは、クリームやライトピンク、ライトグリーン、ライトブルーといった淡いテイストのものです。

訪問着|対応身長:153~165cm|サイズ:7~13号|#HAD2837

訪問着|対応身長:153~165cm|サイズ:7~13号|#HAD2824

訪問着|対応身長:153~165cm|サイズ:7~13号|JAPAN STYLE|#HAD2809

また、季節によって着用するものを変えるのも大事ですよ。6月〜9月の初夏から秋口にかけては単衣(ひとえ)の着物、それ以外の秋〜春にかけては袷(あわせ)を着るとよいでしょう。

訪問着の場合、帯は袋帯がおすすめ。表と裏に別の生地を使い、袋状に縫い合わされている格式の高い帯で、表地に織り柄が入っており、裏が無地です。西陣織に代表されるように大変豪華で華やかなものからワンポイントの柄までさまざまなタイプがあります。

着物は控えめでも、袋帯を付けるとぐっと格式がアップしますよ。

色無地や付け下げになると、帯は、名古屋帯や、やや短くて結びやすい八寸帯がよいでしょう。ただし、あまり地味になりすぎないように、金糸や銀糸の織りが入ったものをチョイスしてください。

色無地や付け下げは訪問着に比べるとやや地味ですが、癖がない分、赤ちゃんや祝着の綺麗なデザインを引き立てる役割が果たせるので、お好みに合わせて着用してみるのもおすすめですよ。

男の子に人気の祝着の柄

赤ちゃんが男の子か女の子かによって、おすすめの祝着のカラーや柄が異なります。

男の子の場合は、黒や白、紺、ブルー、グリーン、紫などのカラーに、虎、タカ、龍、鯉、甲冑(兜)、打ち出の小槌、矢羽、束ね熨斗、宝船、大波、雷雲などの迫力ある柄が大胆にあしらわれているものが多いです。

逞しく成長してほしいとか、立身出世を願う意味で描かれています。

男児産着|お宮参り着物|#HALA089

男児産着|お宮参り着物|#HALA076

男児産着|お宮参り着物|#HALA074

女の子に人気の祝着の柄

一方の女の子は、赤やピンク、イエロー、パープル、ライトブルー、オレンジといった明るめのカラーが主流です。柄は、桜、牡丹、菊、松竹梅、蝶、手毬、鈴、御所車、うさぎ、吉祥花文様、百花、鼓など、将来の良縁や健康で美しく成長してくれることを願う、縁起の良い柄が多いですよ。

イメージとしては、成人式の振袖のデザインに似ています。

女児産着|お宮参り着物|#HAMA070

女児産着|お宮参り着物|#HAMA050

女児産着|お宮参り着物|#HAMA031

着物レンタルの手順

着物レンタルの予約から返却までの基本的な流れを説明しましょう。

ネット店舗の流れ

- 専用サイトからカタログを閲覧して着物を選ぶ

- 希望の着物がレンタルしたい日に空いているかを確認する

- レンタルできるならスマホやパソコンから予約する

- お客様情報を入力し、小物セットなどをオプション注文する

- お支払い方法を選択する

- 注文情報を確認のうえ決済を完了する

- お宮参りの前に着物が届く(お宮参りまでに前撮りを行う場合は余裕をもって予約する/試着ができるかはお店による)

- お宮参り当日に着物を着用する

- 着物を郵送で返却する(クリーニングやアイロンがけは不要)

リアル店舗の流れ

- レンタルしたいお店に来店予約をする(いきなり行くより予約した方がしっかりと対応してもらえます)

- 予約した日時にお店を訪れ、試着のうえ予約する

- 前撮り撮影を行う(希望の場合のみ)

- お宮参りの前に着物が郵送で届く

- お宮参り当日に着物を着用する

- 着物を郵送で返却する(クリーニングやアイロンがけは不要)

着物レンタルの失敗しない選び方

着物レンタルを利用するにあたっての注意点をご紹介しましょう。

契約内容を確認しよう

まずレンタルする際の契約内容をしっかりと確認しましょう。具体的には、以下の5点に注意してくださいね。

1.レンタル料金

レンタル料金は、税込でいくらになるのか、またどこまでのサービスが受けられるのかを確認しましょう。

お店によって価格帯がずい分違うため、最初に高いと感じたら無理をせず他のお店も探してみましょう。

クリーニング代は無料が基本ですが、ひどく汚した場合や破損したときは別途費用がかかります。送料もお店側が負担するケースが多いですが、有料のお店もあるのでよく調べておきましょう。

2.レンタル期間

着物のレンタルは、期間がきっちりと決められています。早ければ翌日には送り返さなければならないため、スケージュールに問題ないか確認しておきましょう。延長の場合は、追加料金が発生するので、その条件についても把握しておきましょうね。

3.返却方法

返却方法は、基本的に郵送が多いです。配送業者や送り方が指定されていることが多いので、その方法に従いましょう。

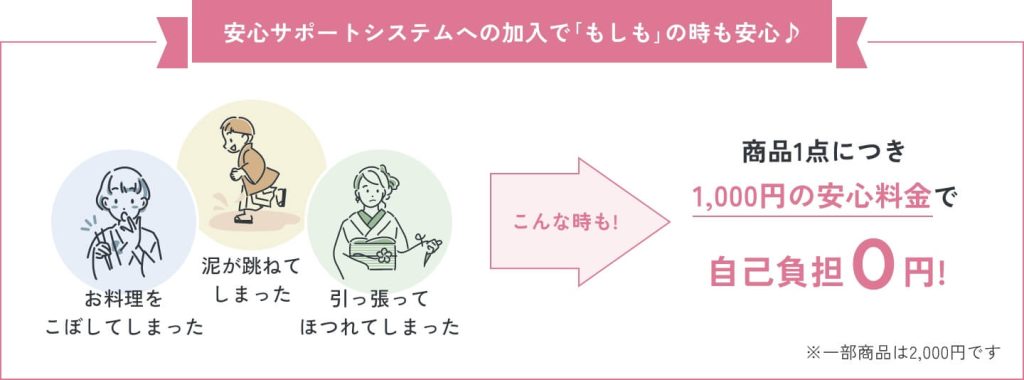

4.保険加入

「料理やドリンクで汚してしまった」「転んで泥をつけた」「袖を引っ掛けてほつれてしまった」というケースが、気をつけていても意外と多いです。

着物レンタルでは、1,000円くらいで保険に加入できます。汚れや破損は、別途料金が請求されますが、保険に加入しているとご自分の負担は0円で済みます。とくに価格の高い着物は修繕費も高額になるので、保険への加入がおすすめですよ。

e-きものレンタルでは、衣裳のレンタルをしていただいたお客様が加入できる「安心サポートシステム」をおすすめしています。

詳しくは、 ご利用ガイド▶安心サポートシステム をご覧ください。

5.キャンセル規定

キャンセルした場合は、キャンセル料金が発生します。予約日に近づくほど料金が高くなるため、もしキャンセルするなら早めがいいでしょう。

仮予約の場合でもキャンセル料金が請求されるお店があるので、よく確認しておきましょう。

レンタル前の確認事項

レンタル前の確認事項もご紹介します。

1.着物のサイズ確認

せっかくデザインが気に入っても、オーバーサイズだったり、小さすぎたりするととても残念ですよね。そのようなことがないように、色柄だけでなく、サイズもしっかりと確認しておきましょう。

お店によって表示方法が違います。だいたい目安となる身長が書かれています。あとはS/M/L、あるいは身丈、袖丈、肩裄(ゆき)が表示されていることも多いです。レンタルする前に、必ずご自分のサイズを正確に測っておきましょう。

2.小物の確認

小物がセットでサービスされるお店と、着物とは別にレンタルしなければならないお店があります。セットでレンタルできる場合でもその内容はお店によって違うので、足りないものがないか慎重にチェックしましょう。

3.保管方法の確認

着物は正しく保管しないと、カビや虫が発生するので気をつけましょう。レンタル前にお店で注意事項を聞いておくのがおすすめですが、ここでも基本的なことをお伝えしておきます。

- 湿気の多い場所での保管はNG

- 日陰干しをする

- 直射日光の当たる場所はNG

この3点が基本です。

着物は湿気に弱く、とはいえ直射日光の当たる場所に長時間保管すると、変色したり色あせたりします。

お宮参りが終わった後もできるだけ早くに、数時間でいいので畳まず陰干しにして湿気を飛ばしましょう。その他にも、長襦袢や帯に汚れやシミがないか、草履の裏が土や泥で汚れていないかなどを確認したうえで返却しましょう。おそらく返却チェックシートが送られてくるので、それを見ながら確認すると安心ですよ。

お宮参りの注意点

お宮参りでは、事前準備や注意しておかなくてはならないことが意外と多くあります。とくに初めての場合は、ついうっかりしてしまうこともあるため、注意が必要です。

ここでは、とくに気をつけるべき点を8つご紹介します。

祝着を羽織るのはご祈祷や写真撮影直前がおすすめ!

祝着を羽織るのは、ご祈祷や記念写真を撮影する直前がベターです。

慣れない祝着は、赤ちゃんを締め付け、ママも動きにくくなるので、疲れやすくなります。お宮参りが近くならまだしも、中には長い時間車で揺られたり、電車を乗り継いだりしなければならないこともあるでしょう。

ママは、訪問着や付け下げなどの着物だと、車や電車でも背もたれを使うわけにいきません。せっかく結んだ帯の形が崩れたり、着物が着崩れてシワがよったりしかねないからです。慣れない姿勢で長時間、しかも赤ちゃんを抱いてとなると思いのほか疲れますよ。すると到着した頃には赤ちゃんもママもぐったり、という可能性があります。とくに赤ちゃんは、生まれてわすか1ヶ月ほどですから、十分に注意してあげる必要があるでしょう。

そのため、ご祈祷や写真撮影の直前に祝着を羽織るようにした方が安心ですよ。写真も大事な思い出として一生残りますから、赤ちゃんもママも体調万全、最高のスマイルで写せるようにしてくださいね。そうなるようにパパもしっかりとサポートしてあげましょう。

祝着と長襦袢をセッティングしておこう

繰り返しになりますが、祝着と長襦袢は、羽織りやすくするためにあらかじめ重ねてセッティングしておくと楽です。ただしその場合は、祝着にシワがよったり、でんでん太鼓や犬張子などの小物が潰れないように注意してくださいね。

祝着を着せる練習をしておく

祝着をお宮参りの当日に初めて着用するというのは、リスクが高いです。上手く着付けられないだけでなく、予想外に時間がかかってしまってお宮参りに遅れる可能性があるからです。

必ず、「だれが」「当日のどの段階で」「だれに」着せるのか、を決めて練習をしておきましょう。ポイントは、祝着の柄や紋が正面から綺麗に見えること。背中で美しく蝶々結びをし、御守り袋などの小物が綺麗に揃っていることも大切です。

レンタルの場合は、小物もセットというケースが多いですが、そうでない場合は、購入しなければなりません。その手配も早めにしておきましょう。

授乳対策をしよう

赤ちゃんへの授乳は、自宅で済ませておくと安心です。着物のまま出先で授乳させるのは大変だからです。外では哺乳瓶を使ってミルクを飲ませてあげるようにしましょう。

また母乳が多く出る方は、母乳で着物が濡れるのを防ぐために母乳パッドを使うのもおすすめですよ。途中で交換できるように複数枚用意しておくと安心でしょう。

転ばない歩き方と転びにくい草履の選択を!

お宮参りでもっとも気をつけないといけないことは、絶対に転ばないという点です。ママだけでなく、赤ちゃんに大怪我を負わせてしまう恐れがあるので、十分な注意が必要ですよ。

着物を着て歩くときは、とにかくゆっくり小さな歩幅でというのが基本。やや内股で、裾から足首が出ない範囲で歩きましょう。このとき、足の裏は天(草履の上面)に付けたまま、かかとではなくつま先から着地するようにします。すると自然に歩幅が小さくなりますよ。

こうして歩くと安全なだけでなく、所作としてとても美しく見えるため一石二鳥です。

また、草履も高さがあるものは、つまずいたり、草履同士が当たって転んだりする原因になりかねません。本来、訪問着などの正装の場合、草履は高さがあるものほど格が高いのですが、お宮参りでは主役は赤ちゃんですし、安全に配慮して安定感のある低いものでも構いませんよ。

不慣れな方は、必ず事前に歩く練習をしておいてくださいね。

| 訪問着におすすめの草履とは?選び方のポイントやバッグとのセット・保管方法・通販も! おすすめの草履の選び方や歩くコツを詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 |

パパの服装は?

ママと赤ちゃんの服装ばかり説明してきましたが、パパのコーデも大切です。

多くの場合、ママや赤ちゃんが和装でも、パパはスーツというケースがほとんどです。その場合は、ブラックフォーマルが基本。

お持ちでなければ、着物レンタルなら一万円以下くらいで借りることもできますし、ダークなビジネススーツでもいいですよ。

ネクタイは、季節感を意識して春から夏にかけては明るいもの、秋から冬は落ち着いたトーンをチョイスするとよいでしょう。

ただし、写真撮影を別日に行う場合は、写真館で羽織袴などの和装を借りるのもアリですよ。

スケジュールには余裕をもって

お宮参り当日は、することが多くてバタバタしがちです。そのため時間に余裕をもって行動しましょう。

とくにママは、着物の着付けに加えて、メイクやヘアメイク、授乳など大忙しです。ご自分でしなければならないもの以外は、上手にパパやご家族の手を借りるようにしてください。

朝食は前日に作っておくとよいですし、メニューも手軽に頂けるものがおすすめ。持ち物チェックも済ませてから寝るようにすると当日に慌てなくて済みますよ。

ご祈祷の予約と初穂料を準備する

ご祈祷は、必ず予約が必要です。当日に出向いていきなりは難しいため、早めに連絡して都合の良い日程を押さえましょう。

大安はとても人気があるのと、その後の食事会や写真撮影などの段取りを考えて午後より午前中が混むケースが多いようなので、気をつけてくださいね。

とくに大安にこだわる場合は、早めの予約がおすすめですよ。

差し支えがないなら、無理して午前にするより午後の方がママや赤ちゃんの負担が少なくてよいでしょう。

ただし夏に限っては例外です。最近の猛暑はとても厳しく、脱水や熱中症のリスクがあるので、比較的涼しい午前中の方がよいかもしれませんね。

またお宮参りでは初穂料を納めるのが礼儀です。初穂料の相場は5,000円〜1万円と言われますので、忘れずに用意しておきましょう。

お宮参りの持ち物リスト

お宮参り当日はバタバタするので、持ち物チェックリストを作っておき、前日までに準備をしておくと安心ですよ。

季節によって、必要なものが違ってくるので気をつけてくださいね。

- 祝着・長襦袢・小物(祝着を着せる際に着物クリップや洗濯バサミがあると便利)

- 赤ちゃんの着替え(ロンパース・おくるみなど)

- 初穂料

- オムツセット・おしり拭き

- 粉ミルク・哺乳瓶・熱湯と白湯を入れた保温ボトル

- 授乳ケープ

- 抱っこ紐

- タオル・ガーゼ・ハンカチ・ティッシュ

- メイク道具

- カメラやスマートフォン

- 携帯扇風機・扇子(夏用)

- 使い捨てカイロ(冬・晩春・早春用)

- 虫除けスプレー・日焼け止め

- 赤ちゃん用ブランケットやポンチョ・靴下(冬用)

まとめ

お宮参りでは、ママは訪問着や付け下げ・色無地、赤ちゃんは白羽二重と祝着が基本スタイルです。

着物レンタルを利用すれば、多くのラインナップの中からシーズンごとにピッタリのコーデがとてもリーズナブルな価格で見つかりますよ。小物もセットで借りられるため、あまり着物に慣れていない方や出産後で何かと出費が増えるパパやママにとっても安心でしょう。

出産直後は、疲れが出やすいうえ慣れない子育てで大変になるので、お宮参り用の着物はできればその前に予約しておくことをおすすめします。

着物レンタルは、早めに探し出す方が、お気に入りが見つかりやすいためお得ですよ。

e-きものレンタルでは、お宮参り用の祝着やママ用の訪問着・付け下げ・色無地がご入用の皆様を経験豊富なスタッフが全面的にサポートいたします。

愛知で創業50年以上の歴史を持ち、トレンドから根強い人気の定番まで幅広いラインナップを数多くご用意しております。小物もスタッフが無料でコーディネートしてお送りしますので、初めての方もご安心ください。

皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。