卒業式袴の着付けで必要なものは?準備しておくと便利な小物リストや着付けQ&Aも!

卒業式袴の着付けで必要なものは?準備しておくと便利な小物リストや着付けQ&Aも!

卒業式で袴コーデをお考えなら、着付けについてもきちんと理解しておく必要があります。

着付けには、外から見える二尺袖と袴以外にも、長襦袢や腰紐、衿芯、伊達締めなど様々な小物を用意しなければなりません。

そこで今回は、卒業式袴で着付けに必要な小物や準備しておくと便利なアイテムについて解説します。

これを読めば、卒業式当日も慌てずにすみますよ。ぜひ参考にしてくださいね!

卒業式袴の着付けに必要なもの:基本のチェックリスト

卒業式袴で着付けに必要なものを具体的に解説していきましょう。

二尺袖(振袖)と袴の基本セット

まず袴コーデの主役とも言えるのが、二尺袖(振袖)と袴、半巾帯(はんはばおび)の3点です。これらは、外から見えるパーツです。

上半身に着用するのが二尺袖または振袖です。

卒業式の袴の場合は、二尺袖といって振袖の中でも袖が76cm前後で短いものを着用する方が大半ですよ。

振袖の中でも中振袖といって袖が100cm前後のものを着る方もいますが、数としては少ないです。とくに身長が低い方は袖が長すぎると袖ばかりが目立って見た目がパッとしません。それより二尺袖の方が似合う方が多いですよ。

袴は、下半身にスカートのように着用します。「袴」と言うと上も下もセットになったイメージが強いかもしれませんが、厳密には袴は下の部分のみを指します。

レンタルの場合は、二尺袖とセットになっているケースがほとんどですよ。

半巾帯は袴帯や袴下帯とも言われ、二尺袖と袴の間に巻く、通常の帯よりも幅が狭いもののことです。袴の上からわずかしか見えませんが、意外と目立つため、実用性に加えて袴コーデの重要なオシャレポイントになります。

着付けに必要な小物

袴コーデには、袴と二尺袖(または振袖)に加えて、さまざまな小物が必要になります。

ここで袴コーデに必須の小物について解説しましょう。

これらは着付けに欠かせないアイテムで、着崩れを防ぎ、美しい着姿を保つためにとても重要です。

半巾帯(はんはばおび)

半巾帯は、「袴下帯」ともいわれ、一般的な帯の幅がだいたい30cmであるのに対して、半分の15cmくらいであることからこう呼ばれます。

帯と袴の間に巻いて袴がずれ落ちるのを止める土台の役割があります。

正面から見ると袴の上からちょこっとのぞく(1〜2cmくらい)だけですが、サイドからはしっかりと見えるため、コーデの一つとしてカラーにも気を配る必要がありますよ。

衿芯(えりしん)

衿芯は、長襦袢の衿部分をしっかりと立てて形を整えるための必須アイテムです。

衿芯がないと長襦袢の衿がぐにゃぐにゃになって倒れ、せっかくの袴姿が台無しになってしまいます。衿芯には襟元がビシッと整い、衣紋が綺麗に抜けて顔周りを美しく見せるとっておきの効果がありますよ!

素材や硬さ、長さなど様々な種類があり、ご自分の体型や着物の種類に合わせて適切なものを選ぶことが大切。

例えば硬めの衿芯は、しっかりとした立ち上がりにこだわりたい方に適しています。

柔らかいタイプは、首にフィットしやすいのがメリット。着物を着慣れていない方には、ソフトなタイプがおすすめですよ。

硬めのタイプは、衿を合わせた後に開いてしまうことがあるので初心者の方には調整が難しく感じるかもしれません。

衿芯の使い方は、長襦袢の襟の内側から沿わせるようにして差し込むだけです。

また保管するときに折り曲げるのは厳禁!必ず丸めてクリップで挟むようにしてくださいね。

腰紐(こしひも)

腰紐は、着物を身体に留めて固定するための小物で「腰帯」と呼ばれることもあります。腰紐がないと着物がズレてしまい、着崩れの原因になります。

名前には「腰」がつきますが、実際は腰部でおはしょりを作るほかアンダーバストで結び、衿を固定する役割もあります。

決して目立ちませんが、袴姿を美しく見せるには絶対に欠かせない縁の下の力持ちといってよいでしょう!

腰紐は着物の種類や体型によって必要な本数が違ってきます。だいたい2〜3本くらいが一般的です。ただし着付けのときや補正で追加できるといいので、5本くらい用意しておくと安心ですよ。

腰紐の素材は、モスリン(木綿やウールなどの梳毛糸を平織りにした薄地の織物)、綿、麻、ポリエステルなど様々です。

初心者には、モスリンが柔らかくて長時間使用しても体に優しいのでおすすめですよ!

綿も結びやすくてほどけにくいため使いやすいですが、麻は夏向きです。ポリエステルは安くてリーズナブルですが、滑りやすく、ほどけやすくもあるのであまりおすすめできません。

伊達締め(だてじめ)

伊達締めは、腰紐の上から巻き締める帯状の小物で、着崩れを防ぐために使用します。

幅は10〜15cm、長さは80〜200cmと、物によって幅があります。

素材は、正絹、化繊などがありますが、ストレッチがきいたギャザーがあるので、しっかりとボディにフィットしますよ。

和装ベルト

和装ベルトに関しては、必ず必要というわけでもなく、使用するかどうかはお好みです。伊達締めがあれば不要というケースもありますよ。

「コーリンベルト」というコーリン株式会社が販売している和装ベルトが有名。

コーリンベルトが和装ベルトの通称のように使われることがあるものの、厳密にはコーリン株式会社が販売している商品のみを差します。

ストレッチのきいた帯状の小物で、先端にマジックテープがついているタイプの他に、両サイドにクリップがついているものもあって、縛る必要がないため使いやすくて便利ですよ。

長襦袢(ながじゅばん)

長襦袢は、振袖の下に着用し、汗や皮脂で振袖が汚れるのを防いだり、保温したりする効果があります。

また長襦袢を着ることで、着崩れ防止や着物の滑りをよくするメリットも。

卒業式シーズンはまだ肌寒い花冷えの時期でもあるので、長襦袢は絶対に欠かせない小物ですよ!

肌襦袢(はだじゅばん)

先ほどの長襦袢の下に着るのが肌襦袢で、下着の上に着用します。

肌襦袢も長襦袢同様、汗や皮脂が振袖に付着するのを防ぎます。長襦袢と比べると絶対にないといけない小物でもなく、どうしてもの時はキャミソールやカットソーなどで代用してもOKですよ。

肌襦袢には、ワンピース型と上下セパレート型があります。どちらを選んでも問題はありません。

重ね衿(かさねえり)

重ね衿は、別名を「伊達(だて)衿」ともいい、振袖の衿部分に縫い付けて5〜8mmくらい見えるように使います。

「何のため?」と思われる方もいるでしょう。

実は、重ね衿がなくても袴コーデは成立します。理由は、重ね衿は着物を多く着ているように見せ、奥行きを演出するオシャレアイテムだからです。

「十二単(じゅうにひとえ)」をご存知ですよね?

奈良・平安時代あたりから皇族や位の高い貴族の女性が何枚も重ねるようにして着た色鮮やかな衣装です。

カラーがグラデーションのようになっていて彩りが豊かなのでとにかく見た目が美しく、華やかでゴージャス。

この名残が後世でも受け継がれ、明治や大正の頃でもハレの日の振袖などは多めに重ね着をする習慣がありました。でも重ね着は重いですし着付けに時間がかかりコスパもよくないので、今では重ね衿といういわばダミーで奥行きを作っているのです。

重ね衿の長さは、120〜130cmくらいで、幅が10〜12cm。好きな幅に折って使える「広衿タイプ」や最初から幅が狭くしてある「バチ衿タイプ」などがあります。

綸子(りんず)、羽二重(はぶたえ)、塩瀬(しおぜ)、縮緬(ちりめん)といった絹織物などでできており、中にはリバーシブルで2種のデザインを楽しめるものもありますよ。

わずか数ミリですが、重ね衿があるのとないのとではフェイス周りの見え方が大きく違ってくるので、ぜひオシャレで可愛い重ね衿を手に入れてくださいね!

半衿(はんえり)

半衿は長襦袢の衿に縫い付けて使用し、化粧品や汗、皮脂で着物が汚れるのを防ぐ役割があります。

幅は10〜15cm前後で、長さは約100cm、縦方向に半分に折って長襦袢を包むようにして縫い付けます。袴を着た後は外します。

白色の半衿が多いですが、様々なカラーの半衿に刺繍を施した「刺繍衿」や、ラインストーンを装飾した半衿もあります。衿元からチラ見せでオシャレ効果があります。

e-きものレンタルで袴セットのレンタルを申込みいただくと、長襦袢に白色の半衿を縫い付けてお届けいたします。

刺繍衿をご希望の場合はe-きものレンタルのサイトで購入できます。(ご衣裳レンタルと同時購入で送料・縫付料無料)

他にもたくさんのカラー、デザインの半衿をご用意しておりますのでご覧ください。

帯板(おびいた)

帯板は、帯の間に挟んで帯のシワを防止してシルエットをキレイに整える小物です。

帯板には「前板(まえいた)」と「後板(うしろいた)」があるのですが、袴の場合は前帯に挟む前板だけでOK。

ちなみに後板は、振袖や浴衣で飾り結びをするときに使います。

素材は、メッシュ、タオル地、プラスチック、へちま、レーヨン、ポリエステルなどがあります。

バッグ(巾着)

袴姿のバッグは、巾着が定番です。がま口バッグでもいいですし、成人式の振袖用に購入したバッグがあればわざわざ袴用に買わなくても代用できるかもしれません(色柄による)。とくに巾着は、さまざまな柄や形のものがあるので、ご自分好みのものを見つけられるとよいでしょう。

ただし巾着は小さいため、実用性というよりもっていると可愛く見えるファッションの一部といえるでしょう。

卒業証書は入らないので、ニーズに合わせた大きめのトートバッグなどを持参していくと便利ですよ。

和風にこだわらなくとも、パーティーバッグやビーズバッグのような持ち手のないセカンドバッグも意外と袴にマッチしますよ。

| 卒業式の袴用カバンの選び方!コーデに似合うおすすめや持ち物リストも紹介 卒業式の袴に合うカバンやおすすめのカバンを詳しく紹介しています。 |

足袋(たび)

足袋は、袴に限らず着物全般で利用する靴下です。親指と人差し指の間だけ割れているため草履が履きやすく、見栄えもします。

ショートブーツをチョイスする場合は、足袋を履く必要はありません。ストッキングやソックスなど好きなもので構いませんよ。

足元を彩る履物

卒業式の袴コーデの場合、履物は「ブーツ」か「草履」になります。

和服の履き物というと草履が一般的ですよね。でも近年、卒業式の袴コーデでは、すっかりブーツが主流になりつつあります。

ブーツは動きやすいですし、草履のように指の間が痛むこともありません。しかもヒールがあるおかげで脚長効果も期待できますよ。

卒業式シーズンというと春が目の前ですが、それでも地域によっては寒いですよね。その意味でブーツなら防寒対策にもなります。

しかも卒業式が終わっても普段使いができますから、ブーツは卒業生の袴スタイルにとっていい事ずくめなんです!

卒業式での袴スタイルが流行り出した90年代ころはブーツといえば「黒」が常識でした。でも最近では、黒に加えて、白やベージュ、ブラウン、そしてピンクやくすみカラーを履く人たちも多いです。

素材もレザーや合皮、スウェードなどさまざま。素材によって発色や見た目のテイストが違うので、そこもブーツでの足元おしゃれを楽しむポイントですよ。

ただし、全体が厚底になっているものや、ベルトやスタッズなど金属の装飾が多いもの、ゴム入りのサイドゴアなどは袴との相性がよくないのでおすすめしません。

ただ、せっかくの袴なので全身を和風で統一したいとお考えの方は、もちろん草履を履いて参加されるといいですよ!

袴の着付けをスムーズにする便利アイテム

続いて袴の着付けをスムーズにするための便利アイテムをご紹介しましょう。

補正アイテムで美しいシルエットに

補正パッドやタオルは、体型に合わせて袴を美しく着るために役立ちます。特に胸元や腰回りを補正すると、着姿がよくなることがありますよ。

胸元が平らな方は、胸パッドを入れてボリュームを出すことができます。腰パッドは、ウエストのくびれによって半巾帯にシワが寄ったり、お腹に食い込んで苦しくなったりしないためのもの。

タオルでもご自分に合わせて厚さを調整すれば代用できますよ。

寒さ対策の防寒インナー

卒業式は寒い時期に行われることが多いので、和装用のインナーやフリース、タイツなどで防寒対策をしっかり行いましょう。使い捨てカイロもおすすめですよ。

和装用のインナーやフリースは、着膨れしないように薄手で保温性の高いものがいいでしょう。肌襦袢の上に着るとかなり暖かく過ごせますよ。

タイツは、足元を冷えから守るのに有効です。歩いたり、座ったりする時は見えませんが、階段を上り下りする際に見えることがあるので、黒やベージュなどブーツの色に合わせて違和感がないものにしておきましょう。

使い捨てカイロは、腰や背中など、冷えやすい場所に貼ると効果的です。一つは手に持っておいて冷えるところにその都度当てるのもよいかもしれません。特に、式典の間は長時間座っていることが多いですし、座席の位置によって寒さが増すケースもあるので、しっかりと寒さ対策をしておきましょうね。

また、着物の上から羽織れるショールやコートも用意しておくと安心ですよ。

| 【卒業式】袴用の下着はヒートテックがいいの?防寒対策のポイントや当日の注意点を詳しく解説! 卒業式での防寒対策のポイントを詳しく紹介しています。 |

着崩れを防ぐ着物クリップ

着物クリップは、着物の襟元や裾などを固定するためのアイテムです。着付けの際に着崩れを防ぐのに役立ちます。また、移動中や食事、トイレの際にもあると便利ですよ。

特にトイレの時には、着物クリップがあると助かります。大きさは一般的に3段階に分かれていますが、真ん中の長さ7cm×幅2cmくらいのサイズのものを2〜3本持っておくとよいでしょう。

ちなみにトイレは以下の手順で行います。

袖を左右一枚ずつ持ちあげてそれぞれ帯に挟む(シワが寄らないように) ↓ 袴を両手で持ち上げお腹のあたりでまとめて片手で持つ ↓ 続いて長襦袢と肌着も一枚ずつまくりあげて袴を包むようにして片手でもつ |

このようにして用を足したら、逆の手順で整えながら戻します。

袴レンタルで卒業式準備を完璧に:メリットとプランの選び方

卒業式袴は、レンタルを利用するのがおすすめです。そのメリットやレンタルプランの選び方などをわかりやすく解説しましょう。

レンタルのメリット

袴レンタルには、さまざまなデザインの商品が揃っています。定番の古典系から、古風な中に現代的なテイストを織り交ぜたレトロモダン、さらに最近のトレンドのくすみカラーやパステルなど、実に多彩です。

袴は、毎年のように新しいデザインが登場するため、早めに予約すれば最新のトレンドを身につけることもできますよ。

何より購入するより安く借りられるのも大きなメリットです。早めに予約すると正規よりかなりプライスダウンされることも少なくありません。袴だけでなく小物もセットでレンタルできる点もお得ですよ。

とくにネットレンタルならスマホで予約から商品のお届け、返却までを完結できるのでとても便利。

返却時はクリーニングが不要で、メンテナンスや保管の手間、保管スペースも必要ありません。

レンタルプランの選び方

先ほども説明したように、レンタルプランは、袴と着物の組み合わせだけでなく着付けに必要な小物や草履、バッグなどがセットになっていることが多いです。

レンタルショップによっては、ヘアメイクや着付けもセットになったプランを提供しているところもありますよ。

また、2泊3日や3泊4日というように期間を定めて借ります。例えば、2泊3日なら卒業式前日に届き、翌日には返却しなければなりません。

3泊4日なら卒業式の前々日に届くので、余裕があります。あるいは、卒業式の後は、謝恩会や二次会で夜遅くまでお酒を飲んで翌日に返却するのは難しいかもしれません。その場合は、前日に届くようにしてもらって、式の翌々日に返却できると安心でしょう。

e-きものレンタルで卒業袴のレンタルを申込みいただくとレンタル期間は最大3泊4日!

ご着用日前日から翌日までの2泊3日か、2日前から翌日までの3泊4日のどちかかをお選びいただけます。

レンタルできないものを購入する

レンタルセットに含まれていないものは、事前に確認して自分で用意しましょう。

レンタルセットの内容はショップによって異なります。一般的に、肌着や足袋、髪飾りなどはレンタルセットに含まれていないことが多いので、注意が必要ですよ。これらのアイテムは、自分で用意するか別途購入する必要があります。

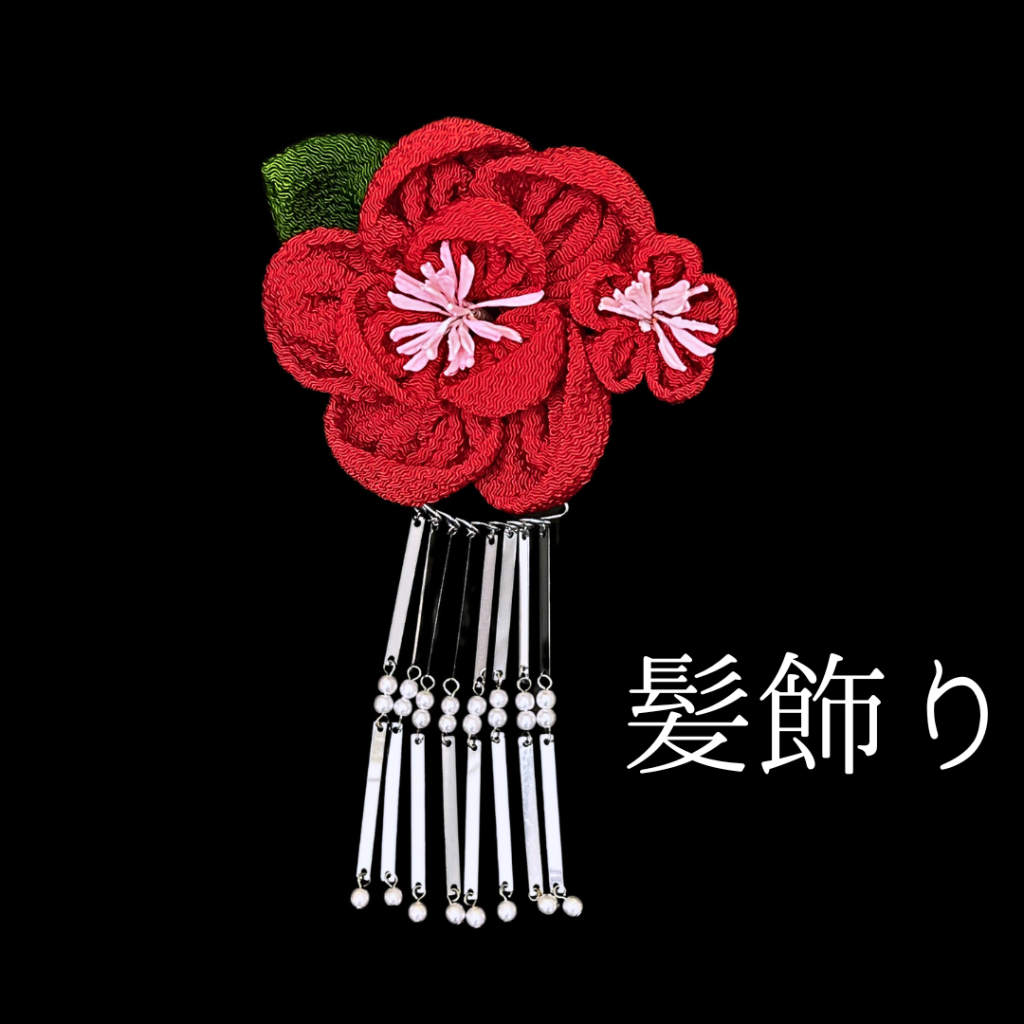

特に、多くのレンタルで借りられないものとして「髪飾り」が挙げられます。

そこで卒業式の袴でよく使われる髪飾りについてご紹介しますね。

造花 | アレンジが自在。理想の形と色使いで髪飾りが作れます。チープにならないように高級感のあるものがおすすめ。生花と組み合わせる強者もいますよ。 |

ドライフラワー | 落ち着いた大人の雰囲気が演出できます。シックで微妙な色使いが他にはない特徴です。 |

プリザーブドフラワー | 特殊な溶液に漬けて脱色および脱水し、染料を吸わせるのでドライフラワーに比べると色鮮やかで瑞々しい演出ができます。 |

つまみ細工 | 日本ならではの繊細で美しい芸術作品のようなアイテム。パターンは無限にあるのでだれとも被らない点は大きな魅力ですよ。手先が器用なら自作もおすすめ! |

水引や紐 | 他にはない女性らしい曲線美が映えます!髪型に合わせて自在に演出できます。水引は「縁を結ぶ」という縁起ものなので晴れの日にピッタリですよ。 |

リボン | 単独だとやや平凡になりがちのため、造花やドライフラワー、水引などと組み合わせるのがおすすめ! |

メタル・パールピン | 華やかな中にも上品さを演出できるメタル。パールを散りばめると全体を可愛くゴージャスに魅せることも! |

金箔・ラメ | メタルや造花、水引などと組み合わすと豪華で煌びやかな印象がアップ! |

帽子・ヘッドドレス | ヘア部分を目立たせたい場合に存在感のある演出ができますよ。相当のセンスが問われるので、慣れない人が手を出すと失敗のリスクも!プロのアドバイスを聞くのが無難です。 |

他にもたくさんのカラー、デザインの髪飾りをご用意しておりますのでご覧ください。

式当日の持ち物と準備

着付けには関係ありませんが、卒業式当日は、かなりバタバタするので慌てずスムーズに準備を進めるために持ち物リストを作成しておくと安心ですよ。

- ハンカチ

- ティッシュ

- 財布

- スマホ

- 充電器

- 着物クリップ2本以上

- 絆創膏(草履やブーツで靴擦れした時のため)

- 化粧ポーチ・手鏡・ヘアブラシ

- サブバック(卒業証書を入れるため)

- カイロやストールなどの防寒対策

- 謝恩会や二次会の着替え

- 着付け場所から直接卒業式会場に向かう場合は、着替えた服を持ち運びできるバッグも必要

あとは当日の天候に合わせて、服装や持ち物を調整しましょう。

着付けとレンタルの疑問を解決:Q&A

着付けは自分でできるの?

卒業式当日の袴コーデの着付けの方法は5つのパターンが考えられます。

- 美容院

- 着付け師に依頼

- 袴レンタルに依頼

- 家族や知り合いに依頼

- 着付け教室に通って自分で着付ける

♦美容院

もっとも手っ取り早いのは、美容院で着付けるという方法ではないでしょうか。

というのも袴を着用する際は、それに合ったヘアメイクが必要です。多くの美容院ではそれを見越して卒業式の着付けサービスも行っています。

髪型や髪飾りの相談をしながら着付けもしてもらえるのはとても便利ですよね。

これが別となると、ヘアメイクの後や前に他の場所で着付けをすることになるので、式当日の貴重な朝の時間を大きくロスします。

♦着付け師に依頼

プロの着付け師に依頼する方法もあります。自宅を訪問してくれるサービスがあるので、小物も含めた袴一式を持ち運ぶ手間がなく、移動時間もカットできる点が魅力でしょう。

♦袴レンタルに依頼

一部の袴レンタルでは、ヘアセットや着付けサービスをオプションで提供しています。

袴レンタルは「リアル店舗」と「ネット店舗」の2種類があります。着付けを依頼できるのは、基本的にはリアル店舗になります。

リアル店舗は、袴を直接手に取って試着できるメリットがありますが、在庫が限られているのと移動に時間を要する点がデメリットです。

それより在庫が豊富でスマホがあれば予約から返却までの手続きが完了するネット店舗を利用して、着付けは別の方法を選ぶ方がメリットが大きいかもしれません。その点はよく検討してから決めてくださいね。

♦家族や知り合いに依頼

家族や知り合いに着付けができる方がいれば、お願いするのもよいでしょう。着付けサービスに依頼するより融通が効くので、当日の朝は余裕をもって過ごせるかもしれません。

♦着付け教室に通って自分で着付ける

着付け教室に通って着付け方法をご自分で習得するやり方もあります。

ただし1回でというのは難しく、何度か通う必要があるため、その分の時間を確保しなければなりません。少なくとも式の数ヶ月前に予約して通う必要があるでしょう。

ただし、この場合は100%失敗なく着付けができるレベルを目指さなければなりません。

時間も限られているため、当日までに一人で何度か練習することも欠かせません。着崩れやその日になって万一着付けが完了しないとなると、式に参加できなくなるかもしれませんからね。

またコストもかかりますが、一部無料で教えてくれるところもあるため希望する場合は、自宅や学校近くで探してみてはいかがでしょうか。

ふっくら体型・細身体型でもレンタルできる?

スタイルがふっくらしているとか、友達に比べて小さかったり細すぎたりして袴をきちんと着付けてもらえるか気になる方もいるのではないでしょうか?

心配になる気持ちは、とってもよく分かります!でも大丈夫ですよ。

袴はもともと明治・大正時代に女学生が通学したり学校生活を送ったりするために開発された、いわば「制服」です。

振袖などの着物に比べるとかなり動きやすく、いろんな体型の方が着られるように工夫されているため過度に気にしなくても大丈夫ですよ。

♦体型に合った袴を選べば大丈夫!

袴レンタルでは、さまざまなサイズの袴セットが揃っています。

具体的には、5〜25号くらいまでのものがレンタル可能ですよ。

ちなみに最小の5号と最大の25号の目安サイズは以下の通りです。

バスト | ウェスト | ヒップ | |

5号 | 77 | 58 | 87 |

25号 | 112 | 96 | 113 |

(単位:cm)

身長も150cm強〜170cmくらいまでならOK。

150cmをかなり下回る方も、最近急速に増えているジュニア用袴で対応する方法がありますよ。

気になる場合は、早めに袴レンタルに問い合わせてみましょう。

また、プロはいろんなノウハウをもっているので着付けをしてくださる方に心配な点を相談すると、早くに悩みが解決すると思いますよ!ぜひ遠慮なく尋ねてみましょう。

♦自分のサイズを把握しておこう!

袴を予約する際は、あらかじめご自分のサイズを把握しておくと便利です。

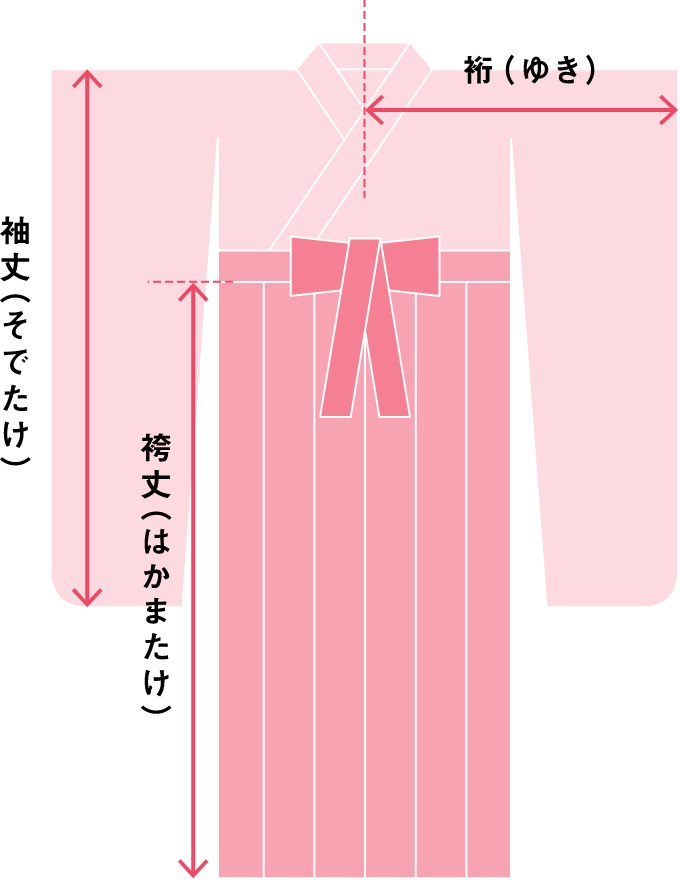

袴のサイズで目安となるのは、「裄丈(ゆきたけ)」「袴丈(はかまたけ)」「袖丈(そでたけ)」です。

また袴のカタログではサイズを「号」で表記していることが多いので、ご自分が何号かを知っておくことも大事ですよ!

「裄丈」「袴丈」「袖丈」そして「号」についてわかりやすく解説しましょう。

裄丈(ゆきたけ)について

裄丈は、腕を横に上げた、衿(首)の中心から袖の先までの長さです。

ぴったり合った裄丈は見た目の美しさと着心地を大きく左右しますよ!

裄丈が短いと袖が短く感じたり、腕が窮屈に感じたりします。

逆に裄丈が長すぎると、袖が長く感じたり、腕がだぶついて見えたりするので見た目が悪く不恰好になりますよ。

理想的な裄丈は、指先が少し出る程度と理解してください。

参考までに身長と裄丈の大体の目安をご紹介しますね。

身長 | 裄丈 |

145cm前後 | 63~66cm |

150cm前後 | 64~67cm |

155cm前後 | 65~68cm |

160cm前後 | 66~69cm |

165cm前後 | 67~70cm |

170cm前後 | 68~72cm |

袴丈(はかまたけ)について

袴丈とは、アンダーバスト(みぞおち)の5cm下から足首くるぶしあたりまでを、まっすぐ垂直に測った長さです。

これは足元を草履にした時の袴丈になります。

ブーツを履く場合は、草履を履く場合より3cmほど短めの袴丈を選ぶと、ブーツのデザインがよく見えておしゃれですよ。

袖丈(そでたけ)について

袴コーデの袖丈は、着物を着て腕をあげた時にだらりと袖が垂れますが、その長さが76cm前後の「二尺袖」が主流です。

中には、成人式用の振袖によくみられる、95〜100cm前後の中振袖もあります。

しかし振袖と違って袴の場合は、袖丈が長すぎると全体的に重たい印象が強まります。とくに身長が低い方は二尺袖の方がよく似合いますよ!

「号」について

レンタル袴では、各アイテムが「号」で表示されていることが多いです。そのため下の表を参考にご自分が何号かを把握しておくと選びやすくなりますよ。

身長154〜162cm | |||

バスト | ウエスト | ヒップ | |

5号 | 77 | 58 | 87 |

7号 | 80 | 61 | 89 |

9号 | 83 | 64 | 91 |

11号 | 86 | 67 | 93 |

13号 | 89 | 70 | 95 |

15号 | 92 | 73 | 97 |

17号 | 96 | 76 | 99 |

19号 | 100 | 84 | 105 |

21号 | 104 | 88 | 107 |

23号 | 108 | 92 | 109 |

25号 | 112 | 96 | 111 |

(単位はcm)

身長163〜170cm | |||

バスト | ウエスト | ヒップ | |

5号 | – | – | – |

7号 | 80 | 61 | 91 |

9号 | 83 | 64 | 93 |

11号 | 86 | 67 | 95 |

13号 | 89 | 70 | 97 |

15号 | 92 | 73 | 99 |

17号 | 96 | 76 | 105 |

19号 | 100 | 84 | 107 |

21号 | 104 | 88 | 109 |

23号 | 108 | 92 | 111 |

25号 | 112 | 96 | 113 |

(単位はcm)

サイズがピッタリでない場合は、ヒップサイズを基準にしてください。

サイズをまたぐ(9〜11号など)場合は、大きい号(このケースなら11号)を選ぶようにしましょう。

卒業式当日のスケジュールは?

卒業式のタイムスケジュールは、大学や短大、専門学校によってさまざまです。

オーソドックスな例をご紹介しておきますね。

- 4〜6時→起床・朝食・身支度(着付け場所や美容院までの距離によって調整が必要)

- 5〜8時→着付け・ヘアセット(長くても1時間以内に終了)

- 9〜10時→卒業開始

- 11時〜卒業証書授与式

- 14〜15時以降→謝恩会のために着替える

- 18時以降→謝恩会・2次会など

こうして見ると卒業式の1日はかなり長丁場。前日はしっかりと睡眠をとって万全の体調で臨んでくださいね!

まとめ

卒業式の袴準備で、とっても大切なプロセスの一つが最後に行う着付けです。着付けの出来で、袴スタイルの見た目は大きく違ってきますからね。

その着付けをサポートする数多くの小物があります。初めての方は、色々ありすぎて驚かれたかもしれませんね。

でも一つ一つに大事な役割があるので、もれの無いように準備してください。すべて揃えたら、あとは着付けのプロにお任せすれば大丈夫。ご自分で着付けをする場合も、記事内でご紹介したアイテムがあればOKですよ。

e-きものレンタルでは数多くの個性的な袴をご用意しております。その数2,000着以上!

毎年多くの卒業生とご家族の皆様にお喜びいただいております。

袴や二尺袖に加えて、長襦袢や腰紐、伊達締めなど13アイテムをセットにしてレンタルさせていただきます。足袋は無料プレゼント!

ぜひ皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。