卒業式の袴用カバンの選び方!コーデに似合うおすすめや持ち物リストも紹介

卒業式の袴用カバンの選び方!コーデに似合うおすすめや持ち物リストも紹介

卒業式で袴コーデを思い切り楽しもうとお考えの方は多いと思います。そのためには、手持ちのカバンにもしっかりと気を配りたいところです!

袴に馴染みのない皆さんからすると、袴用のカバンと言われても今一つピンとこないのではないでしょうか?

そこで今回は、袴用カバンの選び方の特集をお送りいたします。

袴コーデに似合うおすすめのカバンや卒業式当日の持ち物についてもご紹介するので、これから袴を探そうとお考えの方はぜひ参考にしてくださいね!

卒業式の袴コーデで必要なカバンとは?

卒業式の袴コーデに必要なカバンには、ファッション性と実用性が求められます。

袴コーデは、上半身が二尺袖か振袖で腰から下は袴になります。卒業式の場合、足元はブーツが増えているものの、草履を履く方もかなりの数にのぼりますよ。

そうした格好に合うカバンとなると、通学用や遊びで使うバッグというわけにはいきません。

後ほど詳しくご紹介しますが、袴用のカバンはコンパクトなタイプが主流です。そもそも女性が着物姿で大きなバッグを担いでいるなんて、まったくイメージできませんよね。これは袴も同じこと。

でも卒業式では卒業証書をもらいますし、地域によってはまだ気温が低いため防寒用の上着やショールをはおりたくなることもあるでしょう。これらをすべて収納できるカバンとなると袴用の小さなタイプでは限界です。

こうした理由から、卒業式の袴コーデには、ファッション性と実用性の両方が必要というわけです。

その意味でおすすめするのが、サブバッグ。つまりメインは袴にピッタリのカバンにして、予備でサブバックを持参するというのが卒業式にはうってつけでしょう。

今回取り上げるのは、主に袴コーデにピッタリはまるメインのカバンです。サブバックは、袴コーデを意識するよりご自身の荷物の量を考慮して適切なサイズのものをチョイスするといいと思いますよ。

袴に合うカバンとは?種類と魅力を知ろう

それでは早速、袴に合う王道のカバンをご紹介しましょう。

具体的には、「巾着」「がま口バッグ」「ビーズバッグ」の3種類です。

和装バッグの定番:巾着の魅力

袴コーデで定番のカバンといえば「巾着」です。

お弁当箱が入りそうなちっちゃくて可愛いフォルムは、和の雰囲気をかもし出しながら袴姿にキュートさと女性らしさを添えてくれるとっておきのアイテムといってよいでしょう。

両手に下げて正面で持っても片手で持ってもさまになるので、どんなシーンでも袴コーデをより素敵に見せてくれますよ。素材は、正絹、ちりめん、綿などが使われ、柄も古典柄からモダン柄まで多彩です。伝統的な絞り染めや刺繍が施されたものも人気。

巾着は、紐を引っ張って閉めるだけのシンプルな作りのため、物が取り出しやすく卒業式で必要な小物を入れておくのにとても便利ですよ!

使わないときには小さく畳んで持ち運べるのも魅力です。色や柄を袴と合わせることで、統一感のあるコーデに仕上がります。最近ではレースやビーズをあしらったデザインも登場しており、より華やかで上品な演出も楽しめるでしょう。

レトロ可愛い:がま口バッグの魅力

がま口バッグは、その丸みを帯びた可愛らしいフォルムが特徴です。昔は財布のことを「がま口」と呼んでいました。口金部分をパチンと開閉する独特の形状は、どこか懐かしいレトロな雰囲気をかもし出します。

近年、再び人気が高まっており、和装との相性もバッチリですよ。

素材はポリエステル、ベロア、レザー、デニムなど様々で、デザインも豊富。和柄のがま口バッグを選べば、袴との統一感も高まるでしょう。

中には洋服にも合わせやすいタイプがあるので、卒業式以外の使い道があるかもしれません。その方がコスパもいいですよね。

がま口バッグは、小さめに見えても意外と収納力があるため、必要なものをコンパクトにまとめて持ち歩けるのも魅力ですよ。

華やかさをプラス:ビーズバッグの魅力

ビーズバッグは、洋風の光沢感と繊細なデザインが和風の袴コーデにマッチします。

小さなビーズが丁寧に編み込まれており、光を受けるたびにキラキラと輝きます。卒業式の装いに華やかさを加えるにはうってつけでしょう。

ビーズバッグはパーティーシーンで使われることも多く、上品でフォーマルな印象を与えます。デザインは、アンティーク調のものからモダンなものまで様々。カラーも豊富なので、袴の色や柄に合わせてチョイスできますよ。

他のバッグと比べると少し高価なものも多いですが、特別な日の装いを格上げしてくれるでしょう。大人な雰囲気を演出したい方にはとくにおすすめですよ!

こんなカバンもおすすめ

続いて主流ではありませんが、卒業式の袴コーデで人気のある「クラッチバッグ」「トートバッグ」「エナメルバッグ」をご紹介しましょう。

なかでもトートバックは異色です。「サブバッグを持つのは面倒。一つにまとめたい」という方におすすめですよ。

上品さを演出:クラッチバッグの選び方

クラッチバッグは、パーティーシーンでよく使われるバッグで、上品で大人っぽい印象を与えます。袴スタイルに合わせることで、より洗練された雰囲気を演出できますよ。

クラッチバッグは、コンパクトなものが多く、必要最低限の荷物を持ち歩くのに便利。卒業式では、スマートフォン、財布、ハンカチ、ティッシュなど、すぐに取り出して使いたいアイテムを入れるのにピッタリです。

デザインは、シンプルなものから装飾が施されたものまで様々。袴の色や柄に合わせて、素材やカラーを選ぶとよいでしょう。

例えば、ベロア素材やパールの装飾が付いたものは、よりフォーマルな印象になります。またチェーン付きのクラッチバッグなら、肩にかけて持ち運ぶこともできるので便利ですよ。卒業式後も、結婚式やパーティーなどで活用できるでしょう。

普段使いも:トートバッグの選び方

トートバッグは、A4サイズの書類やファイルも入る収納力が魅力です。卒業式だけでなく、普段使いもしたいという方におすすめですよ。袴に合わせる場合は、カジュアルになりすぎないように素材やデザインを選ぶとよいでしょう。

レザーやキャンバス素材のトートバッグは、袴スタイルにも合わせやすいですよ。

色は、袴の色と同系色を選ぶと統一感が生まれます。また柄物の袴の場合は、無地のトートバッグを選ぶとすっきりとまとまるでしょう。

またサブバッグとしても活用できるため、卒業式で必要な書類や着替えなどを入れておくと便利です。卒業式後も、通勤や買い物など様々なシーンで活用できるでしょう。

個性を出せる:エナメルバッグの選び方

エナメルバッグは、独特のツヤ感が特徴で、袴コーデにゴージャスなアクセントを加えてくれます。

巾着やがま口バッグなどにはない個性的でおしゃれな印象を演出できますよ。

エナメル素材は、雨や汚れに強くお手入れがしやすいのも魅力。デザインは、シンプルなものから、スタッズやリボンなどの装飾が施されたものまで多彩です。

色は、袴のカラーに合わせて選ぶとよいでしょう。

例えば黒のエナメルバッグは、どんな色の袴にも合わせやすくシックな印象を与えます。

ゴールドも意外とけばけばしくなく、色んな柄やカラーに上品にマッチするのでおすすめですよ。

袴とカバンのコーデ:おしゃれな組み合わせ

続いて袴とカバンのおしゃれな組み合わせ方についてご紹介します。

色と柄の合わせ方:まとまりのあるコーデ

袴とカバンの色と柄を合わせるとコーデに統一感が生まれます。

例えば、紺色の袴には、同じく紺色やネイビー系のバッグを合わせると上品で落ち着いた雰囲気になりますよ。

袴の柄に使われている色をカバンに取り入れるのもおすすめです。例えば、袴に桜の柄が入っている場合は、ピンクや白のバッグを合わせると、統一感が出てオシャレに見えます。

また袴が桜ならカバンも桜、袴が椿なら同じくカバンにも椿というように柄も合わせるとさらにランクアップしたコーデが楽しめます。

アクセントカラーを取り入れるのもよいでしょう。

例えば袴がシンプルな無地の場合は、カバンに明るい色や柄を取り入れるとアンシンメトリーなオシャレさを演出できますよ。

素材の選び方:季節感や式の空気を意識する

カバンの素材は、季節感を意識して選ぶのも大切です。

ほとんどの場合、卒業式は春先に行われます。

そのため春らしい軽やかな素材がおすすめですよ。綿やちりめん、正絹などのバッグは、明るく爽やかな印象を与えてくれます。

また卒業式は華やかではあるものの、決して軽々しい遊びの場ではありません。そのため、とくにビーズバッグやクラッチバッグをチョイスする場合は、あまり派手になりすぎないように気をつけましょうね。

トートバッグでもスパンコールやメタル素材を過剰に使用したものは避ける方がよいでしょう。

卒業式当日の持ち物リスト

卒業式当日は、ヘアメイクや着付けなどでバタバタするので、前日までに持ち物リストを作って準備しておくことをおすすめします。

そこで、メインバッグとサブバッグに分けて、必須アイテムと、あると便利なアイテムをご紹介しましょう。

メインバッグに入れる必須アイテム

卒業式当日は、何かと持ち物が多くなります。

メインバッグには、絶対に忘れてはいけない必須アイテムを入れましょう。

スマートフォンは連絡手段としてだけでなく、写真撮影にも使うのでマスト。財布は、現金だけでなくクレジットカードやICカードも入れておきましょう。

その他にも鏡、ハンカチとティッシュ、リップクリーム、ハンドクリーム、ヘアピン、学生証など。予備のマスクやアルコール消毒液もあると安心ですよ。

サブバッグにあると便利なアイテム

メインバッグに入りきらないものや、万が一の時に備えてサブバッグを用意しておくと安心です。

メイク道具は、お直し用にファンデーション、リップ、アイライナーなどを入れておきましょう。

モバイルバッテリーは、スマートフォンの充電切れを防ぐために必要です。卒業式では、写真や動画を撮ることが多いので、バッテリー切れには十分注意しましょうね。

絆創膏は、靴擦れや小さなケガをした時に役立ちます。カイロは、寒い時期の卒業式には必須でしょう。その他、折り畳み傘や、汗拭きシートなども入れておくと便利です。

サブバッグは、トートバッグやエコバッグなど、軽くて持ちやすいものがおすすめです。ただし貴重品はサブバッグではなく、メインバッグに入れて常に携帯するようにしましょうね。

カバン以外の小物も把握しておこう!

袴コーデをコンプリートするには、カバンや草履、ブーツ以外にも思いの外、多くの小物が必要です。

そこで参考までに袴コーデに最低限必要な小物について解説しましょう。これらが揃っていないと着付けがきちんとできないので、よく覚えておいてくださいね。

ちなみに、袴レンタルを利用するとこれらの小物の多くを袴とセットで貸してくれるので安心ですよ。

袴を購入する方は小物もセットで買い求める必要があるので、漏れの内容に注意してくださいね。

半巾帯(はんはばおび)

半巾帯は、「袴下帯」ともいわれ、一般的な帯の幅がだいたい30cmであるのに対して、半分の15cmくらいであることからこう呼ばれます。

帯と袴の間に巻いて袴がずれ落ちるのを止める土台の役割があります。

正面から見ると袴の上からちょこっとのぞく(1〜2cmくらい)だけですが、サイドからはしっかりと見えるため、コーデの一つとしてカラーにも気を配る必要がありますよ。

衿芯(えりしん)

衿芯は、長襦袢の衿部分をしっかりと立てて形を整えるための必須アイテムです。

衿芯がないと長襦袢の衿がぐにゃぐにゃになって倒れ、せっかくの袴姿が台無しになってしまいます。衿芯には衿元がビシッと整い、衣紋が綺麗に抜けて顔周りを美しく見せるとっておきの効果がありますよ!

素材や硬さ、長さなど様々な種類があり、ご自分の体型や着物の種類に合わせて適切なものを選ぶことが大切。

例えば硬めの衿芯は、しっかりとした立ち上がりにこだわりたい方に適しています。

柔らかいタイプは、首にフィットしやすいのがメリット。着物を着慣れていない方には、ソフトなタイプがおすすめですよ。

硬めのタイプは、衿を合わせた後に開いてしまうことがあるので初心者の方には調整が難しく感じるかもしれません。

衿芯の使い方は、長襦袢の襟の内側から沿わせるようにして差し込むだけです。

また保管するときに折り曲げるのは厳禁!必ず丸めてクリップで挟むようにしてくださいね。

腰紐(こしひも)

腰紐は、着物を身体に留めて固定するための小物で「腰帯」と呼ばれることもあります。腰紐がないと着物がズレてしまい、着崩れの原因になります。

名前には「腰」がつきますが、実際は腰部でおはしょりを作るほかアンダーバストで結び、衿を固定する役割もあります。

決して目立ちませんが、袴姿を美しく見せるには絶対に欠かせない縁の下の力持ちといってよいでしょう!

腰紐は着物の種類や体型によって必要な本数が違ってきます。だいたい2〜3本くらいが一般的です。ただし着付けのときや補正で追加できるといいので、5本くらい用意しておくと安心ですよ。

腰紐の素材は、モスリン(木綿やウールなどの梳毛糸を平織りにした薄地の織物)、綿、麻、ポリエステルなど様々です。

初心者には、モスリンが柔らかくて長時間使用しても体に優しいのでおすすめですよ!

綿も結びやすくてほどけにくいため使いやすいですが、麻は夏向きです。ポリエステルは安くてリーズナブルですが、滑りやすく、ほどけやすくもあるのであまりおすすめできません。

伊達締め(だてじめ)

伊達締めは、腰紐の上から巻き締める帯状の小物で、着崩れを防ぐために使用します。

幅は10〜15cm、長さは80〜200cmと、物によって幅があります。

素材は、正絹、化繊などがありますが、ストレッチがきいたギャザーがあるので、しっかりとボディにフィットしますよ。

和装ベルト

和装ベルトに関しては、必ず必要というわけでもなく、使用するかどうかはお好みです。伊達締めがあれば不要というケースもありますよ。

「コーリンベルト」というコーリン株式会社が販売している和装ベルトが有名。

コーリンベルトが和装ベルトの通称のように使われることがあるものの、厳密にはコーリン株式会社が販売している商品のみを差します。

ストレッチのきいた帯状の小物で、先端にマジックテープがついているタイプの他に、両サイドにクリップがついているものもあって、縛る必要がないため使いやすくて便利ですよ。

長襦袢(ながじゅばん)

長襦袢は、振袖の下に着用し、汗や皮脂で振袖が汚れるのを防いだり、保温したりする効果があります。

また長襦袢を着ることで、着崩れ防止や着物の滑りをよくするメリットも。

卒業式シーズンはまだ肌寒い花冷えの時期でもあるので、長襦袢は絶対に欠かせない小物ですよ!

肌襦袢(はだじゅばん)

先ほどの長襦袢の下に着るのが肌襦袢で、下着の上に着用します。

肌襦袢も長襦袢同様、汗や皮脂が振袖に付着するのを防ぎます。長襦袢と比べると絶対にないといけない小物でもなく、どうしてもの時はキャミソールやカットソーなどで代用してもOKですよ。

肌襦袢には、ワンピース型と上下セパレート型があります。どちらを選んでも問題はありません。

重ね衿(かさねえり)

重ね衿は、別名を「伊達(だて)衿」ともいい、振袖の衿部分に縫い付けて5〜8mmくらい見えるように使います。

「何のため?」と思われる方もいるでしょう。

実は、重ね衿がなくても袴コーデは成立します。理由は、重ね衿は着物を多く着ているように見せ、奥行きを演出するオシャレアイテムだからです。

「十二単(じゅうにひとえ)」をご存知ですよね?

平安時代あたりから皇族や位の高い貴族の女性が何枚も重ねるようにして着た色鮮やかな衣装です。

カラーがグラデーションのようになっていて彩りが豊かなのでとにかく見た目が美しく、華やかでゴージャス。

この名残が後世でも受け継がれ、明治や大正の頃でもハレの日の振袖などは多めに重ね着をする習慣がありました。でも重ね着は重いですし着付けに時間がかかりコスパもよくないので、今では重ね衿といういわばダミーで奥行きを作っているのです。

重ね衿の長さは、120〜130cmくらいで、幅が10〜12cm。好きな幅に折って使える「広衿タイプ」や最初から幅が狭くしてある「バチ衿タイプ」などがあります。

綸子(りんず)、羽二重(はぶたえ)、塩瀬(しおぜ)、縮緬(ちりめん)といった絹織物などでできており、中にはリバーシブルで2種のデザインを楽しめるものもありますよ。

わずか数ミリですが、重ね衿があるのとないのとではフェイス周りの見え方が大きく違ってくるので、ぜひオシャレで可愛い重ね衿を手に入れてくださいね!

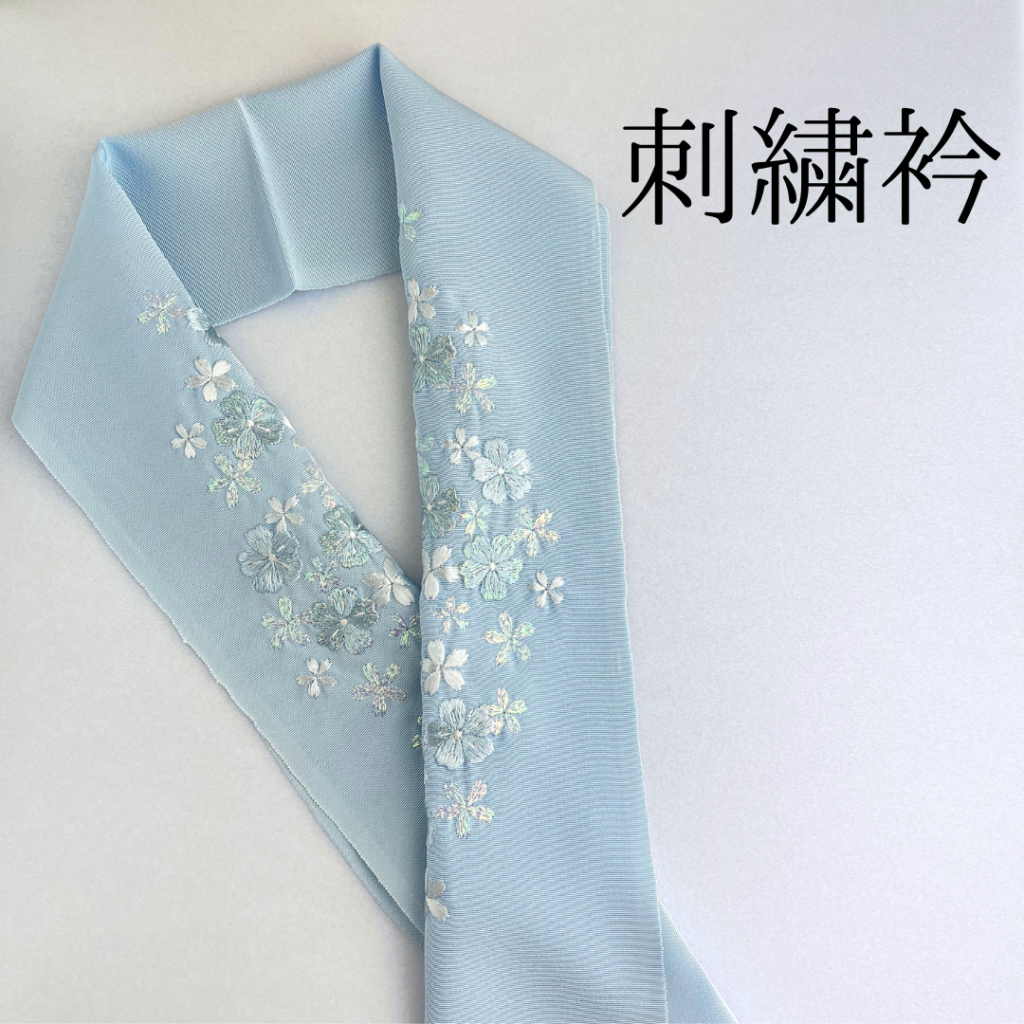

半衿(はんえり)

半衿は長襦袢の衿に縫い付けて使用し、化粧品や汗、皮脂で着物が汚れるのを防ぐ役割があります。

幅は10〜15cm前後で、長さは約100cm、縦方向に半分に折って長襦袢を包むようにして縫い付けます。袴を着た後は外します。

白色の半衿が多いですが、様々なカラーの半衿に刺繍を施した「刺繍衿」や、ラインストーンを装飾した半衿もあります。衿元からチラ見せでオシャレ効果があります。

e-きものレンタルで袴セットのレンタルを申込みいただくと、長襦袢に白色の半衿を縫い付けてお届けいたします。

刺繍衿をご希望の場合はe-きものレンタルのサイトで購入できます。(ご衣裳レンタルと同時購入で送料・縫付料無料)

他にもたくさんのカラー、デザインの半衿をご用意しておりますのでご覧ください。

帯板(おびいた)

帯板は、帯の間に挟んで帯のシワを防止してシルエットをキレイに整える小物です。

帯板には「前板(まえいた)」と「後板(うしろいた)」があるのですが、袴の場合は前帯に挟む前板だけでOK。

ちなみに後板は、振袖や浴衣で飾り結びをするときに使います。

素材は、メッシュ、タオル地、プラスチック、へちま、レーヨン、ポリエステルなどがあります。

草履orショートブーツ

袴の足元を飾るのは、草履かショートブーツです。和服ですから正式には草履ということになりますが、冒頭でも説明したように「袴にショートブーツ」という組み合わせは今や卒業式の定番コーデといってよいでしょう。一般的にはブーツを使用する際には、袴丈をワンサイズ短いもの(5cm程度)を選びます。

カラーはブラックが多いですが、着物や袴の色柄によってはホワイトやベージュ、ブラウンもありですよ。

草履は和装ならではの美しさをアピールできますが、雨や雪が降ると大変でしょう。

卒業式後に広いキャンパス内を歩いたり、謝恩会やパーティーで場所を変えたりする場合は、歩きやすいショートブーツがよいかもしれませんね。

足袋(たび)

足袋は、袴に限らず着物全般で利用する靴下です。親指と人差し指の間だけ割れているため草履が履きやすく、見栄えもします。

ショートブーツをチョイスする場合は、足袋を履く必要はありません。ストッキングやソックスなど好きなもので構いませんよ。

髪飾り

髪飾りは袴コーデのヘアメイクに欠かせませんよ。どんな髪飾りにするかで印象ががらりと変わるので、よく研究してご自分の良さが引き出せるアイテムを見つけ出してくださいね!

造花 | アレンジが自在。理想の形と色使いで髪飾りが作れます。チープにならないように高級感のあるものがおすすめ。生花と組み合わせる強者もいますよ。 |

ドライフラワー | 落ち着いた大人の雰囲気が演出できます。シックで微妙な色使いが他にはない特徴です。 |

プリザーブドフラワー | 特殊な溶液に漬けて脱色および脱水し、染料を吸わせるのでドライフラワーに比べると色鮮やかで瑞々しい演出ができます。 |

つまみ細工 | 日本ならではの繊細で美しい芸術作品のようなアイテム。パターンは無限にあるのでだれとも被らない点は大きな魅力ですよ。手先が器用なら自作もおすすめ! |

水引や紐 | 他にはない女性らしい曲線美が映えます!髪型に合わせて自在に演出できます。水引は「縁を結ぶ」という縁起ものなので晴れの日にピッタリですよ。 |

リボン | 単独だとやや平凡になりがちのため、増加やドライフラワー、水引などと組み合わせるのがおすすめ! |

メタル・パールピン | 華やかな中にも上品さを演出できるメタル。パールを散りばめると全体を可愛くゴージャスに魅せることも! |

金箔・ラメ | メタルや造花、水引などと組み合わすと豪華で煌びやかな印象がアップ! |

帽子・ヘッドドレス | ヘア部分を目立たせたい場合に存在感のある演出ができますよ。相当のセンスが問われるので、慣れない人が手を出すと失敗のリスクも!プロのアドバイスを聞くのが無難です。 |

他にもたくさんのカラー、デザインの髪飾りをご用意しておりますのでご覧ください。

袴で車に乗る時のカバンの扱いに注意

最後に、袴姿で車に乗る際のカバンの扱い方について、車の乗り方と共に解説しましょう。

袴で車に乗る場合は、できるだけ後部座席に座るのがおすすめ。後部座席だと前の席のヘッドレストにつかまって背もたれを使わずに済み、着崩れたり、シワがよったりするのを防げるからです。

カバンについては、車に乗り込む前に先に中に入れちゃいましょう。そして必ず両手に何も持たないフリーの状態になってくださいね。

袴がズレないためにも、シートにはもたれない様にしましょう。カバンが小さければ背中のすぐ後ろあたりに置いておいても大丈夫でしょう。かさばる場合は、トランクに入れた方が車内がスッキリしていいかもしれませんよ。

車に乗る時は、前からではなくお尻から乗ります。袖を太ももの前でまとめて両足を揃えながらいったんシートに腰掛けたら前のシートのヘッドレストをもちながらお尻を軸にしてくるりとゆっくり回ってください。そうすると裾を踏んだり、袴がシワになったりせずに済みます。

この時、頭をドアの枠にぶつけないように気をつけてくださいね。

ワンボックスの場合は、ステップがあるのでそこに足をかけながらお尻をシートに乗せてくるりと回るようにします。

ちなみに足から入ってしまうと袴が邪魔して前に進めなくなるため、必ずお尻から乗るようにしてください。

降りるときは両手をフリーにしてお尻を軽く回転させ、両足を揃えて同時に地面へ着けるとスムーズに降りられますよ。

さらに、袴姿ではいつものように体の自由がきかないため、できればご自分で運転するのはやめた方がいいでしょう。万が一事故に遭ったら大変ですからね。

ご家族か知り合いで着物を身につけていない方にお願いしましょう。そして着崩れ防止のためにも、ゆっくり運転してもらってくださいね。

まとめ

卒業式で最高の袴コーデを楽しもうと思ったら、カバンにもしっかりと気を配りましょう。

定番は、巾着で、それ以外にもがま口バッグやビーズバッグが人気です。

大人のオシャレ感を演出したければクラッチバッグやエナメルバッグもおすすめ。荷物を一つにまとめたい場合はトートバッグもよいでしょう。

袴のデザインやヘアメイク、髪飾りとのバランスも考えて、あなたにピッタリのカバンをチョイスしてくださいね!

愛知で創業50年のe-きものレンタルでは数多くの個性的な袴をご用意しております。その数2,000着以上!

毎年多くの卒業生とご家族の皆様にお喜びいただいております。

袴や二尺袖に加えて、長襦袢や腰紐、伊達締めなど13アイテムをセットにしてレンタルさせていただきます。足袋は無料プレゼント!

ぜひ皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。